安徽日报整版报道:从“开门红”跃向“半年红” 六安工业强市跑出“加速度”

从新春第一会擂响工业强市的战鼓,到年中交出亮眼的“期中答卷”,六安市用六个月的实干与突破,书写了工业经济高质量发展的新篇章。

数据是最有力的证明:今年1月至6月,全市规上工业增加值同比增长7.7%;工业投资增长33%,增速连续5个月居全省第1位;制造业投资增长9.9%,位列全省第3位。这份成绩单的背后,是六安坚持工业强市主战略不动摇的坚定决心,更是产业链条持续完善、项目建设提速增效、创新动能加速集聚的生动实践。

聚链成群:

主导产业引领能级跃升

走进安徽应流机电集团的生产车间,航空发动机精密铸件正通过智能化生产线完成最后检测,这批产品将直接供应长三角大飞机产业链;在金寨国轩新能源的车间里,新型储能电池正源源不断下线,发往全国各地的光伏电站。从航空装备到新能源,六安的产业版图正沿着“集群化、高端化”的路径加速扩张。

围绕主导产业打造特色集群,是六安工业突围的核心策略。目前,以应流集团为龙头的动力装备集群已获批省级先进制造业集群,并成功融入长三角大飞机国家级先进制造业集群;裕安区金属基复合材料、叶集区绿色家居产业集群跻身省级中小企业特色产业集群。截至目前,全市累计培育省级中小企业特色产业集群6个、国家级2个,数量分别居全省第2位和第6位,集群效应持续释放。

裕安区金属基复合材料产业集群已形成完整生态:在1.5平方公里的核心区域内,66家企业构建起以钛钢复合板、5G软磁新材料为核心的产业矩阵,2024年总产值达66.46亿元。这里聚集了5家国家级专精特新“小巨人”企业、37家高新技术企业,万人发明专利拥有量高达163.3个,安徽省六安恒源机械有限公司的“绿色工厂”更是成为行业标杆。从精密数控机床到新能源汽车零部件,产品广泛应用于高端制造领域,3家“皖美品牌”示范企业的产品更是成为品质代名词。

叶集区绿色家居产业集群则走出了循环发展的特色之路。从“原木原竹”到“绿色家居产品”,再到“资源综合利用”,一条完整的循环经济产业链让这里成为全国知名的人造板生产基地,先后斩获“中国板材之乡”“中国家居之都”等国字号招牌。2024年集群总产值68.43亿元,110家中小企业中,10家专精特新企业、15家高新技术企业撑起了产业脊梁,44项有效发明专利为“百年家居”目标注入技术底气。

在集群化带动下,装备制造、电子信息、新能源等六大主导产业持续领跑。1月至6月,主导产业产值同比增长7.2%,集聚度达77.9%,拉动全市规上工业增加值增长5.5个百分点。其中,装备制造产业产值同比激增28%,新能源产业更是以35.8%的增速领跑,成为六安工业最亮眼的增长极。

项目为王:

招引建设激活发展后劲

6月13日,安徽卓英社高端光学器件项目在金安区破土动工。从签约到开工仅用49天,这个由国家级专精特新“小巨人”企业投资的项目,将填补六安在高端光学膜领域的空白,为新型显示产业链补上关键一环。同时,六安经济技术开发区,安徽雄邦压铸有限公司的9800吨压铸机正进行首次试生产,这台我省最大的万吨级设备,标志着六安新能源汽车零部件制造迈入“巨无霸”时代。

安徽雄邦压铸项目的落地堪称“链上招商”的典范。由上市公司文灿集团投资建设,在蔚来汽车的推荐下落户六安,从选址到投产全程享受“保姆式”服务。这个占地13.5万平方米的智慧工厂,配备28台大型智慧压铸单元、200台高端机器人,可年产6万吨新能源汽车铝合金零部件,其全流程数字化生产体系,让“六安制造”在新能源汽车底盘领域占据一席之地。

项目是工业经济的“生命线”。六安建立“六个时间节点”管控机制,对亿元以上工业项目实行“开工、建设、投产、纳规”全流程跟踪,市工信、发改、投创等部门每月会商研判,确保问题及时解决。上半年,全市新开工亿元以上工业项目119个,总投资458.9亿元,霍山抽水蓄能电站、玲珑轮胎等10个10亿元以上项目顺利启动;新投产亿元以上项目91个,中焱智造、亿芯微电子等28个5亿元以上项目实现量产。

项目建设的“加速度”,源自服务的“精准度”。金安区推出“三个百分百”服务承诺,即需求响应、建设陪伴、营商护航全到位,让卓英社项目刷新了落地速度;六安经济技术开发区建立“项目管家”制度,全程跟进雄邦压铸的设备安装调试,确保早投产早见效。上半年,53个亿元以上项目成功成长为规上企业,今飞汽车零部件、天泰微光电等企业迅速成为行业新锐。

主体培育:

梯度发展夯实产业根基

从“小升规”到“巨无霸”,六安构建起全梯度的企业培育体系。

截至6月底,全市规上工业企业达1562户,居全省第7位;上半年新入规企业144户,数量居全省第6位。龙头企业与新锐力量齐头并进:产值前100强企业对全市产值增长贡献率达78.6%,新入规企业则以1.4倍的产值增速,对全市工业产值增长贡献率达43.4%。目前,全市拥有百亿级企业1户、50亿元企业2户、10亿元企业28户,363家亿元企业构成了工业“主力军”。

专精特新企业是创新的“火种”。六安建立“选种、育苗、培优”全周期培育体系,目前已培育国家级专精特新“小巨人”企业26户、省级专精特新企业338户、创新型中小企业518户。这些企业在细分领域掌握“独门绝技”,比如安徽胜利精密的半导体部件供应华为等龙头企业,成为产业链上的“隐形冠军”。

“亩均改革”推动高质量发展。金寨县、霍山县、金安开发区及8家企业入选全省亩均效益领跑者,迎驾贡酒更成为全国“亩均论英雄”改革典型案例。

协同融合:

双链循环拓宽发展空间

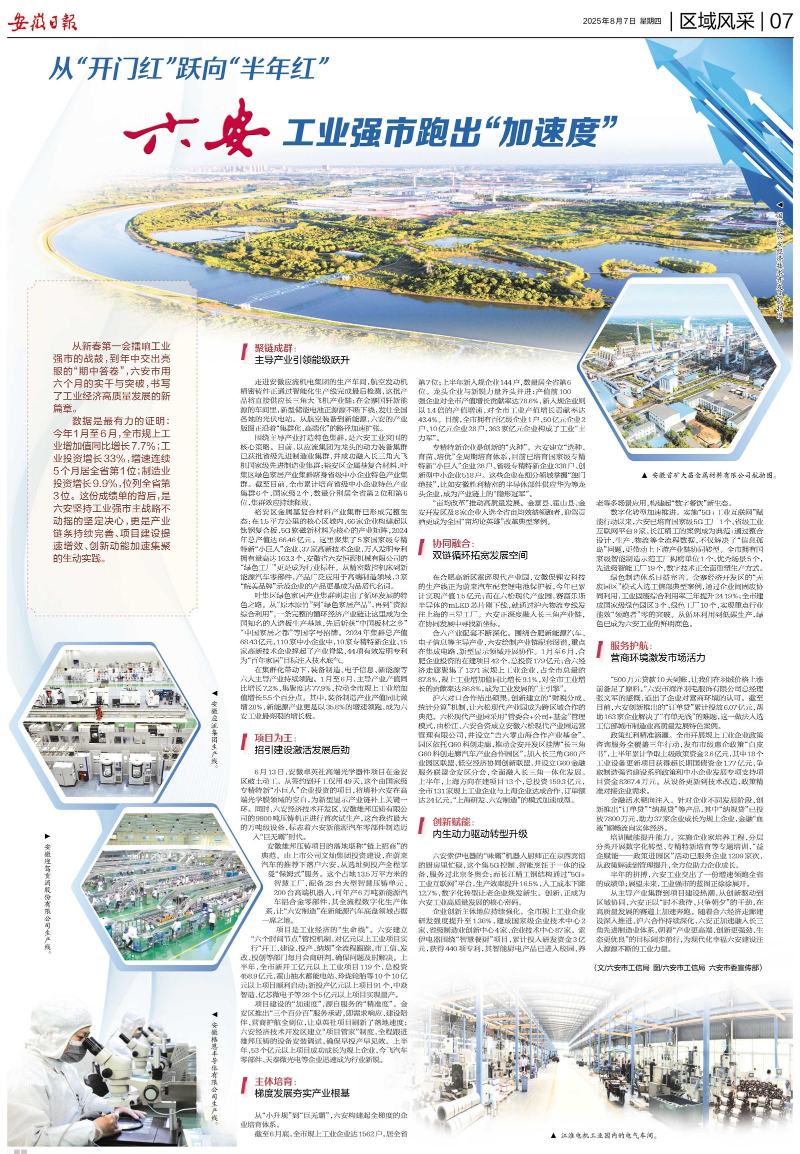

在合肥高新区霍邱现代产业园,安徽保锂安科技的生产线正为蔚来汽车配套锂电池保护板,今年已累计实现产值1.5亿元;而在六松现代产业园,赛富乐斯半导体的mLED芯片刚下线,就通过沪六物流专线发往上海的三星工厂。六安正深度融入长三角产业链,在协同发展中寻找新坐标。

合六产业配套不断深化。围绕合肥新能源汽车、电子信息等主导产业,六安绘制产业链配套图谱,重点在集成电路、新型显示领域开展协作。1月至6月,合肥企业投资的在建项目42个,总投资179亿元;合六经济走廊聚集了1371家规上工业企业,占全市总量的87.8%,规上工业增加值同比增长9.1%,对全市工业增长的贡献率达86.8%,成为工业发展的“主引擎”。

沪六对口合作结出硕果,创新建立的“财税分成、统计分算”机制,让六松现代产业园成为跨区域合作的典范。六松现代产业园采用“管委会+公司+基金”管理模式,由松江、六安合资成立安徽六松现代产业园运营管理有限公司,并设立“吉六零山海合作产业基金”。园区依托G60科创走廊,推动金安开发区挂牌“长三角G60科创走廊汽车产业合作园区”,加入长三角G60产业园区联盟、低空经济协同创新联盟,并设立G60金融服务联盟金安区分会,全面融入长三角一体化发展。上半年,上海方向在建项目13个,总投资159.3亿元,全市131家规上工业企业与上海企业达成合作,订单额达24亿元,“上海研发、六安制造”的模式加速成型。

创新赋能:

内生动力驱动转型升级

六安索伊电器的“味霸”机器人厨师正在京西宾馆的厨房里忙碌,这个集5G控制、智能烹饪于一体的设备,服务过北京冬奥会;而长江精工钢结构通过“5G+工业互联网”平台,生产效率提升16.5%,人工成本下降12.7%,数字化转型让老企业焕发新生。创新,正成为六安工业高质量发展的核心密码。

企业创新主体地位持续强化。全市规上工业企业研发强度提升至1.36%,建成国家级企业技术中心2家、省级制造业创新中心4家、企业技术中心87家。索伊电器围绕“智慧餐厨”项目,累计投入研发资金3亿元,获得440项专利,其智能厨电产品已进入校园、养老等多场景应用,构建起“数字餐饮”新生态。

数字化转型加速推进。实施“5G+工业互联网”赋能行动以来,六安已培育国家级5G工厂1个、省级工业互联网平台9家,长江精工的案例成为典范:通过整合设计、生产、物流等全流程数据,不仅解决了“信息孤岛”问题,更带动上下游产业链协同转型。全市拥有国家级智能制造示范工厂揭榜单位1个、优秀场景5个,先进级智能工厂19个,数字技术正全面重塑生产方式。

绿色制造体系日益完善。金寨经济开发区的“无废园区”模式入选工信部典型案例,通过企业间固废协同利用,工业固废综合利用率三年提升24.19%;全市建成国家级绿色园区3个、绿色工厂10个,实现重点行业能效“领跑者”零的突破。从循环利用到低碳生产,绿色已成为六安工业的鲜明底色。

服务护航:

营商环境激发市场活力

“500万元贷款10天到账,让我们在羽绒价格上涨前备足了原料。”六安市海洋羽毛服饰有限公司总经理张文军的感慨,道出了企业对营商环境的认可。截至目前,六安创新推出的“订单贷”累计投放6.07亿元,帮助163家企业解决了“有单无钱”的难题,这一做法入选工信部城市制造业高质量发展特色案例。

政策红利精准滴灌。全市开展规上工业企业政策咨询服务全覆盖三年行动,发布市级惠企政策“白皮书”,上半年累计争取上级政策资金2.6亿元,其中18个工业设备更新项目获得超长期国债资金1.77亿元,争取制造强省建设系列政策和中小企业发展专项支持项目资金8267.4万元。从设备更新到技术改造,政策精准对接企业需求。

金融活水靶向注入。针对企业不同发展阶段,创新推出“订单贷”“纳规贷”等产品,其中“纳规贷”已投放7800万元,助力37家企业成长为规上企业,金融“血液”顺畅流向实体经济。

培训赋能提升能力。实施企业家培养工程,分层分类开展数字化转型、专精特新培育等专题培训,“益企赋能——政策进园区”活动已服务企业1209家次,从政策解读到管理提升,全方位助力企业成长。

半年的拼搏,六安工业交出了一份增速领跑全省的成绩单;展望未来,工业强市的蓝图正徐徐展开。

从主导产业集群到项目建设热潮,从创新驱动到区域协同,六安正以“时不我待、只争朝夕”的干劲,在高质量发展的赛道上加速奔跑。随着合六经济走廊建设深入推进、沪六合作持续深化,六安正加速融入长三角先进制造业体系,朝着“产业更高端、创新更强劲、生态更优良”的目标阔步前行,为现代化幸福六安建设注入源源不断的工业力量。

智能问答

智能问答 首页

首页 政务资讯

政务资讯 信息公开

信息公开 办事服务

办事服务 互动交流

互动交流 工信视角

工信视角

皖公网安备 34150102000139号

皖公网安备 34150102000139号